霊峰富士と歩む会として引き続き活動していきます

古来より霊峰と称えられ崇拝されてきた富士山のふもとに暮らし、富士山がもたらすさまざまな恩恵を受けて日々の営みを重ねてきた私たちの生活は、富士山を中心にいつも動いているといっても過言ではありません。

しかし、山梨県が地元をなおざりにして専行的に進める「富士山登山鉄道構想」は、私たちの心のよりどころである富士山の尊厳を大きく踏みにじるものです。私たちは、先人が守り抜いてきた富士山の神聖性を次の世代に引き継ぐことができるよう、構想の白紙撤回を目指し、2024年4月26日に「富士山登山鉄道に反対する会」を立上げ、署名活動などを通じて多くの人たちとつながり反対運動の輪を広げてきました。

その結果、11月18日、山梨県は「LRTが有効だ」との主張を翻して鉄道の敷設を断念しましたので、この区切りに、これまでの活動をご報告させていただきます。

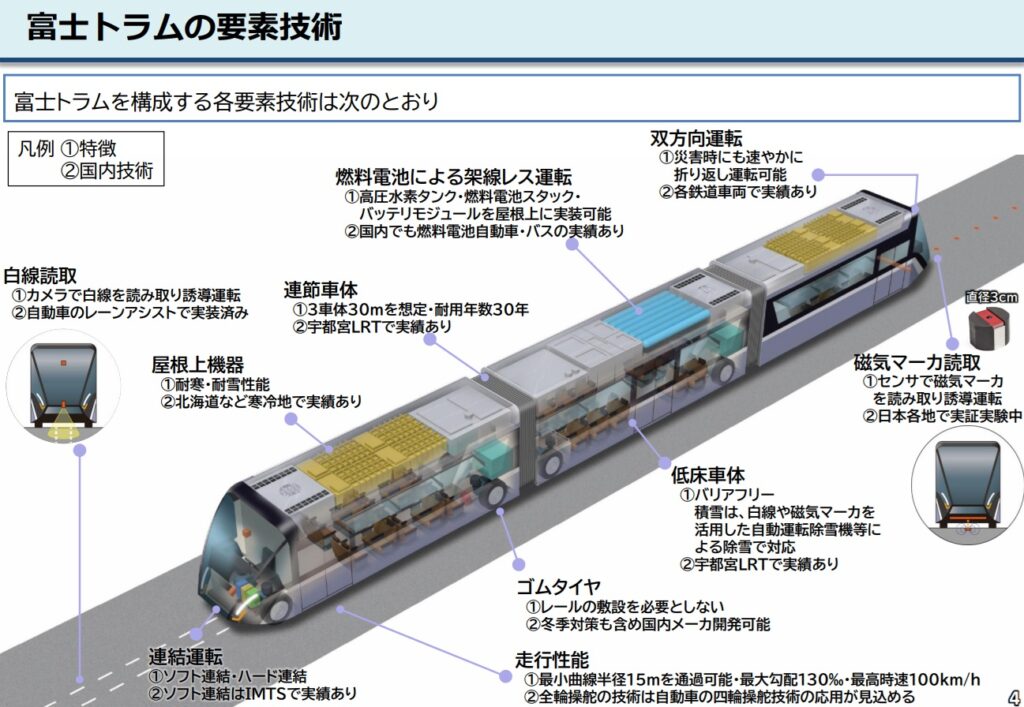

しかしながら、鉄道の代替案である「富士トラム」も疑問点が多く、引き続き注視していく必要があります。また、富士吉田のアイデンティティともいえる「吉田口登山道」の復興に向けて、市をはじめ地元の団体も活動をスタートさせています。

持続可能で多様性に富む富士登山に取り込むこの動きに連動し、私たちの活動も幅を広げて進めていきたいと考えています。

引き続き、ご支援とご協力をお願いいたします。

2025年7月吉日

「富士山登山鉄道に反対する会」改め「霊峰富士と歩む会」

山梨県が「富士登山鉄道」を断念!

私たちの活動が実を結びました!

7万を超える反対署名が全国から!

私たちの会は、富士山を守り次の世代に引き継いでいくために、ふもとに住む者の使命として、署名活動や講演会、勉強会の開催を通して「富士山登山鉄道構想」反対の活動を行ってきました。

2024年4月から開始した署名活動には、会のメンバーだけでなく多くの方々にご協力いただき、47すべての都道府県から手書き署名が31,154、オンライン署名が38,856と計70,010もの署名を集めることができ、全国各地から集められた反対の声を、2024年11月8日に長崎幸太郎知事に直接届けることができました。

※長崎知事に届けた署名は10月31日集計したものでしたがその後11月8日には70,977(手書き32,084 オンライン38,893)となりました。

熱気にあふれた反対するフォーラム

それに先立ち、10月31日にはハイランドリゾートホテル&スパにおいて「富士山登山鉄道構想に反対するフォーラム」を開催、平日の夕方にもかかわらず500人を超える参加者を迎えることができ、会場は熱気に包まれました。

フォーラムでは「NPOグラウンドワーク三島」専務理事で元都留文科大学教授の渡辺豊博氏による講演に加え、会の顧問である村串仁三郎法政大学名誉教授も遠くからご出席いただき、ご挨拶をいただくとともに、署名活動だけでなく、環境省や上高地の関係者との意見交換を行ってきた私たちの活動を報告させていただきました。

広がる反対運動の輪

このような私たち「富士山登山鉄道に反対する会」の活動に加え、富士五湖地域を中心とした「富士山の未来を考える市民の会」や甲州市を中心とした「富士山登山鉄道建設反対県民会議」なども精力的に反対運動を展開し、「富士山登山鉄道反対」のうねりは日を追うごとに大きくなっていき、さすがに見て見ぬふりをすることができなくなった山梨県は、11月13日に、長崎知事と上記3つの団体との意見交換会を開催しました。

突如登山鉄道断念を発表

意見交換会では、「大規模開発への懸念」や「災害発生時の迅速な対応」など、ふもとに住む私たちにとっては当たり前の疑問点を指摘したものの、「LRTが有効な手段であることは間違いない」と長崎知事の主張はこれまでと変わることはありませんでしたが、意見交換会から5日後の18日、長崎知事は鉄路敷設を断念すると発表しました。

メディアに対し、「来訪者コントロールが必要という点は一致しているが鉄路敷設に対する懸念が強かったので、多くの人の理解を得るために鉄路はやめて新しい技術の可能性に方針転換した(要約)」と語っています。長崎知事が「鉄道の敷設を断念する」と表明したことは、日本全国からご声援をいただき反対の活動を続けることができた結果です。本当にありがとうございました。

活動はまだ終わりません

しかし、鉄路整備に代わり新たに検討するとしているゴムタイヤ式の新交通システム「富士トラム」に関しても、技術面、コスト面、採算面、運営方法など疑問点が山積みの状態ですので、引き続き山梨県には情報提供や意見交換の場を求めていきたいと考えています。

富士トラム

1編成3両で30m!

これを2編成(60m)で

運行させるようです

(山梨県HPより引用)

【私たちの今後の活動について】

長崎知事の発言の通り、富士山はいま、「悲鳴を上げて」いて、世界遺産の価値を後世に引き継ぐことができるかどうか「瀬戸際」に立たされています。富士山に対する瀬戸際の危機感は私たち地元住民も感じていますが、その対策として実現性が見えない上に富士山をさらに傷つけてしまう、山梨県の「富士山登山鉄道構想」に、私たちは反対してきました。

富士スバルラインで自動運転EVバスの実証実験

その一方で「瀬戸際」に立つ富士山を、「どうにかしなくては!」と、霊峰富士をこよなく愛する私たち地元住民の思いを受けて、富士吉田市は、富士スバルラインにおける自動運転EVバスの走行実験を2024年10月から開始し、バッテリーの消費量や安全な自動運転のためのデータ収集などを行いながら、11月10日から19日には試乗会を開きました。実験は、特定条件下で自動運転する「自動運転レベル2」で行われましたが、交差点がなく、歩行者もいないという特性を持つ富士スバルラインは自動運転に最適な道路であり、後続車を追い抜かせるために手動に切り替えた時以外は100%自動運転で運行できていました。試乗した結果、安全・快適であることもわかり、自動運転EVバスであれば富士山の自然をこれ以上壊すことなく、今すぐにでも運用を開始出来るうえ、脱炭素を促進することもでき、これが最適な手段であると確信しました。

そのようなことから、富士山が「瀬戸際」に立つ今だからこそ、私たちは、ゴムタイヤ式新交通システム「富士トラム」と比較して、現実性、即応性、コスト面などあらゆる点で優位性を持つ自動運転EVバスの運用実現が、「最適解」なのではないかと考えています。

富士山の多様性を取り戻す:「吉田口登山道」の復興

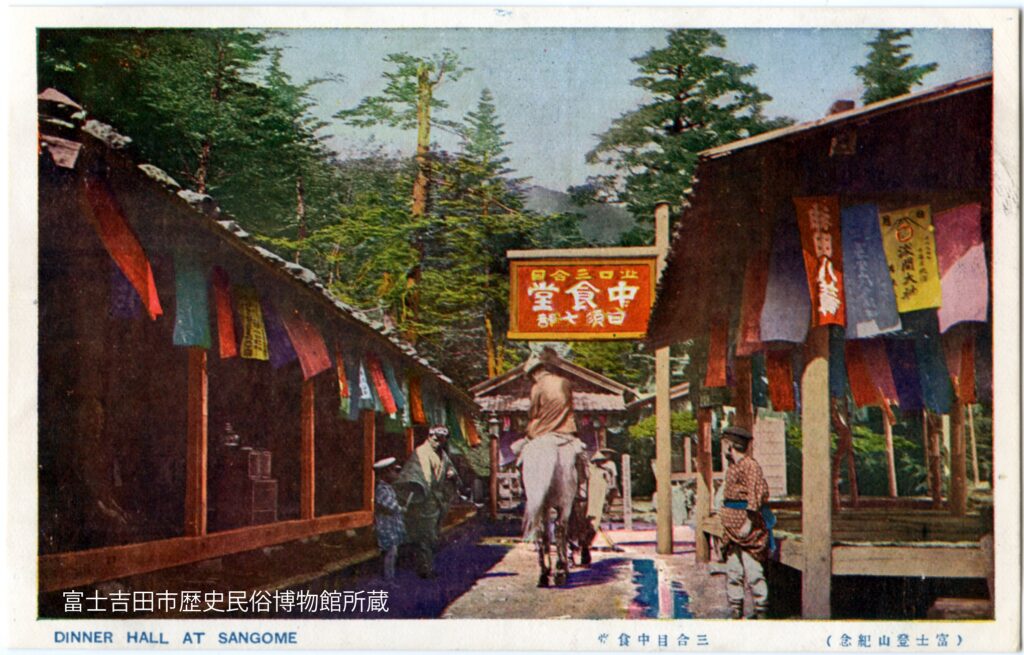

富士吉田は、富士山に抱かれて育まれてきた豊かな森林、清らかな水など素晴らしい自然に満ちあふれている「環境のまち」です。同時に、その自然環境は、噴火などの自然災害をもたらし、地元に暮らす人々は富士を畏れながらも富士に神聖性を見出し、富士吉田は500年以上前から「霊峰富士」を崇拝するための拠点となる「信仰のまち」として、そして時代の変遷とともに富士のふもとの「観光のまち」として発展してきました。そんな「信仰のまち」「観光のまち」として発展してきた富士吉田の大きなターニングポイントは、高度経済成長期のモータリゼーションが進む1964年の富士スバルライン開通です。

これにより夏山シーズンの富士山五合目は車があふれかえり、慢性的な渋滞が引き起こす排気ガスによる道路周辺の樹木の立ち枯れが問題になる一方、古来より富士山の神聖性の象徴であった、富士吉田を起点とする古道「吉田口登山道」を素通りしていくことになります。その結果「吉田口登山道」は人々から忘れ去られ、廃れていくことになりました。しかし2013年、「信仰の対象と芸術の源泉」として富士山が世界文化遺産に登録され、「吉田口登山道」は世界遺産の構成資産と位置付けられ、富士吉田は再び大きなターニングポイントを迎えることになります。これをきっかけに「吉田口登山道」の復興を熱望するたくさんの市民の声があがるようになり、富士吉田市も「吉田口登山道」の復興に動き出します。2023年からは『日本橋を起点に富士吉田市内を抜け、富士山頂に続く「富士みち」を世界一の道に』を施策の柱のひとつに掲げ、2025年3月には「吉田口登山道」の復元と再生の指針となる「富士山吉田口登山道保存と活用のための活動計画」を策定、具体的に復興を進めていくことになりました。しかしながら「吉田口登山道」は、世界文化遺産の構成資産であるがゆえに、自然公園法、文化財保護法など二重三重に法の網がかかり、何をするにしても時間と労力がかかってしまいます。さらに、「吉田口登山道」とその周辺は、山梨県、恩賜林組合、分割利用者など権利が複雑に絡んでおり、こちらもとりまとめるための時間と労力は計り知れないものがあります。その一方で、「吉田口登山道」復興の動きには、多くの地元の団体が賛同し、復興に向けた活動をスタートしています。

「富士山登山鉄道に反対する会」から「霊峰富士と歩む会」へアップデート!

そこで、私たちは、山梨県が提唱する「富士トラム」の計画には、地元の意見をくみ取ってもらえるようしっかりと注視しつつ、自動運転EVバスの優位性について、SDGsとカーボンニュートラルの観点からエビデンスを示すことができるよう調査研究していくことに加え、「吉田口登山道」の復興に積極的に活動している他団体や行政機関と連携し、「富士山吉田口登山道保存と活用のための活動計画」の具現化に、長期的なビジョンを持って取り組んでいきたいと考えています。多角的な富士山の楽しみ方を具体化することにより、五合目以上に集中する来訪者の平準化だけでなく、日本の象徴かつ世界の宝となった富士山から「脱炭素ツーリズム」を先進的に提唱し、富士山の多様性をアピールするとともに、富士山の神聖性を取り戻し、世界文化遺産である富士山を、文化的に高付加価値化し、かつて「信仰のまち」として繁栄した富士吉田のまちを再び復興していきたいと考えています。

このため、会の名称を「霊峰富士と歩む会」に改め、引き続き富士山に寄り添った活動を継続していきますので、今後ともみなさんのご支援とご協力をお願いします。